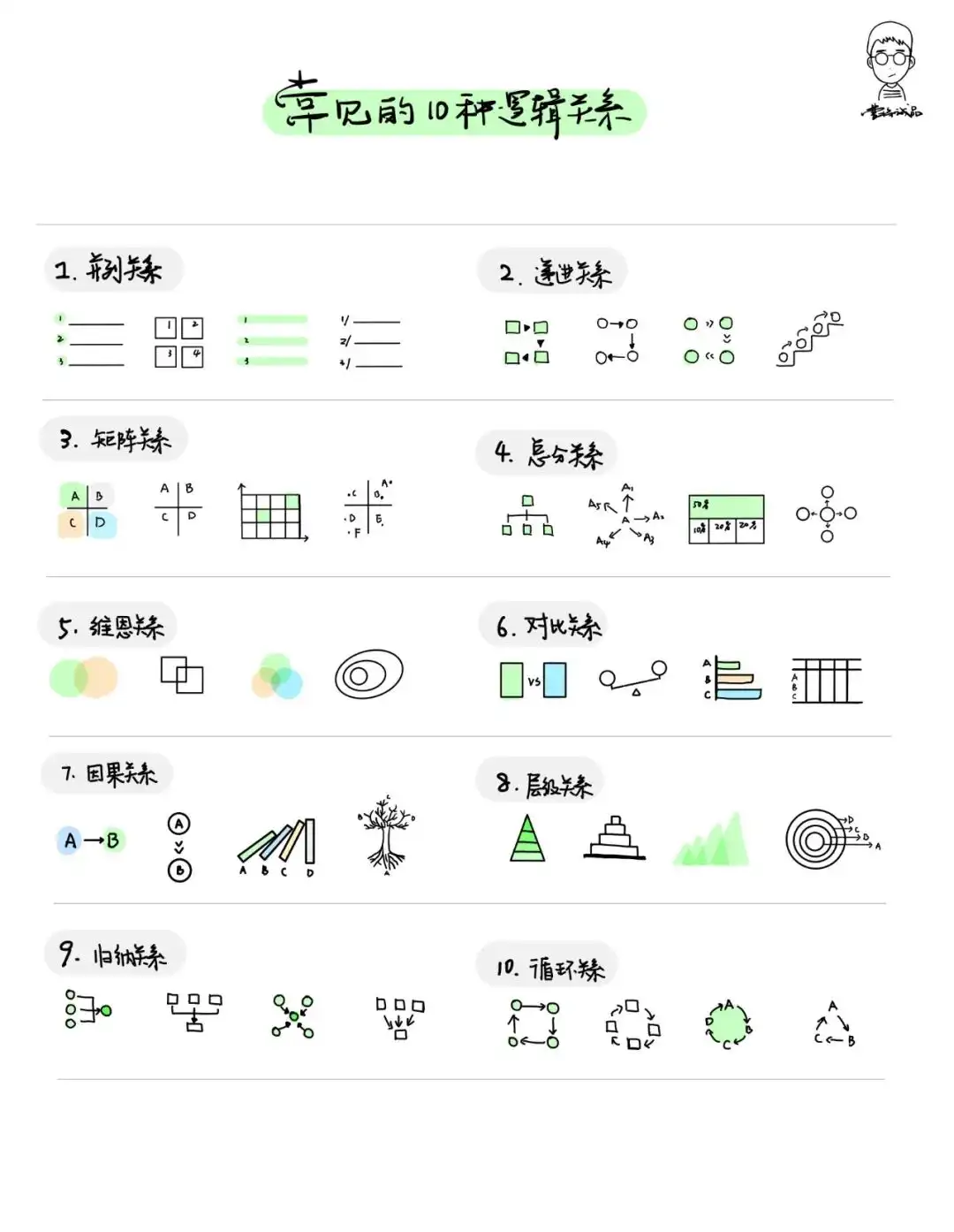

常用结构化逻辑

【10个常用结构化逻辑】

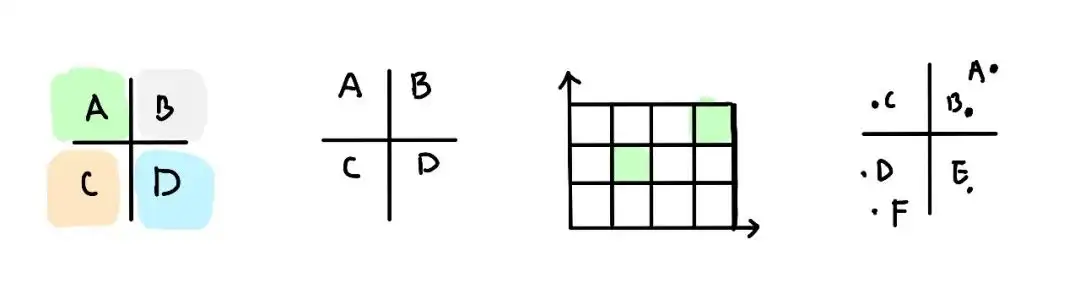

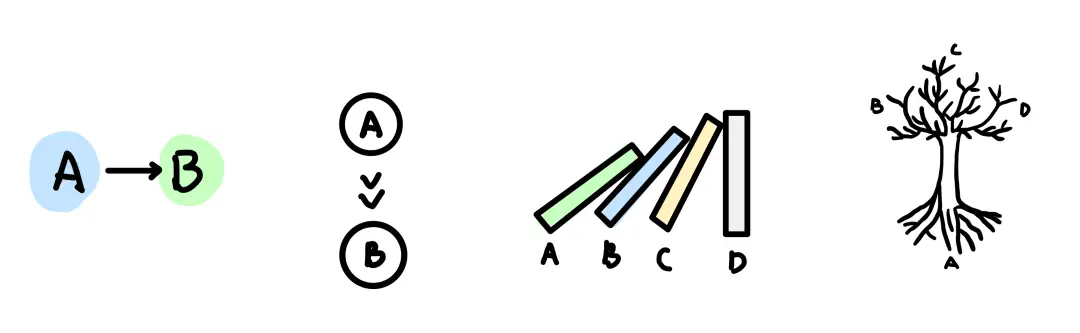

1.并列关系:各个模块在重要性上差不多相等的一种逻辑关系。

2.递进关系:各个模块存在顺序先后的逻辑关系。

3.矩阵关系:将各模块内容通过横纵坐标轴进行区分的一种逻辑关系。

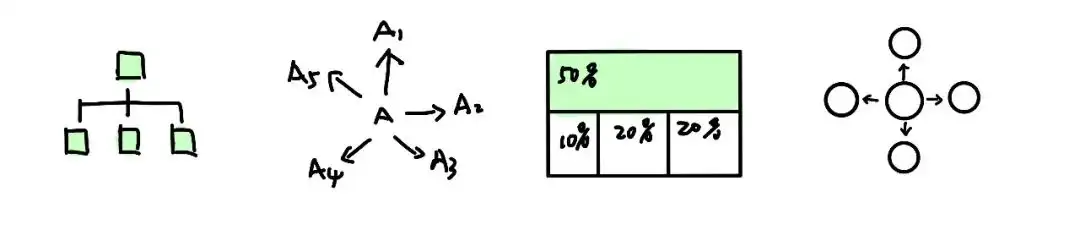

4.总分关系:先说明结论或一个大类,然后说明论点或小类的逻辑关系。

5.维恩关系:表达两个或多个主体存在交集的一种逻辑关系。

6.对比关系:将两个或多个内容进行对比的关系。

7.因果关系:一个事件(即“因”)和第二个事件(即“果”)之间的作用关系的逻辑关系。

8.层级关系:按照一定层级说明每个阶段重点的逻辑关系。

9.归纳关系:先说分论点或子类别,再说结论或大类别的逻辑关系。

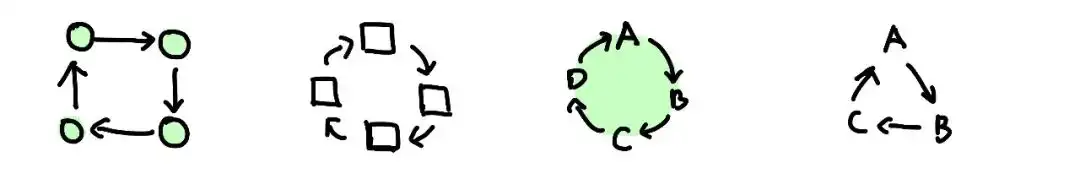

10.循环关系:形成闭环的逻辑关系。

01 并列关系

01 并列关系

这是指各个模块在重要性上差不多相等的一种逻辑关系。

例如营销管理的 4P ,每一个 P 的重要性差不多都相等,那么它们就是并列关系。

再比如,“重要的事情必须时刻把握,不重要的事情尽量分派出去”,这也是并列关系。

↑ 这个安排也是典型的并列关系

↑ 这个安排也是典型的并列关系

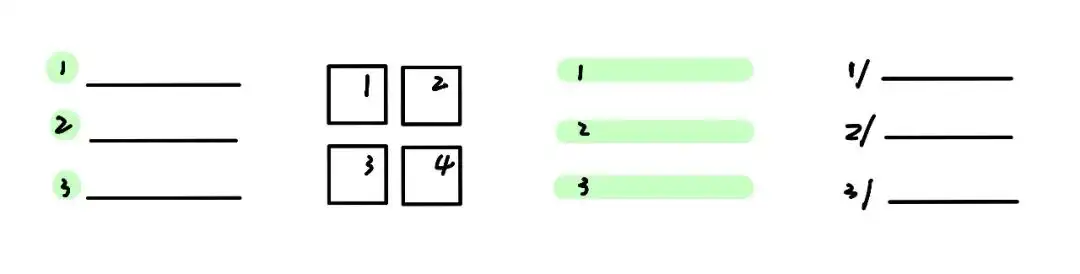

如果确定逻辑是并列关系,那么可以按照下图绘制: 02 递进关系

02 递进关系

这一般指各个模块存在顺序先后的逻辑关系。

比如春夏秋冬,这是时间先后。

再比如“人生三境界是看见、看清、看破”,这是程度上的先后。

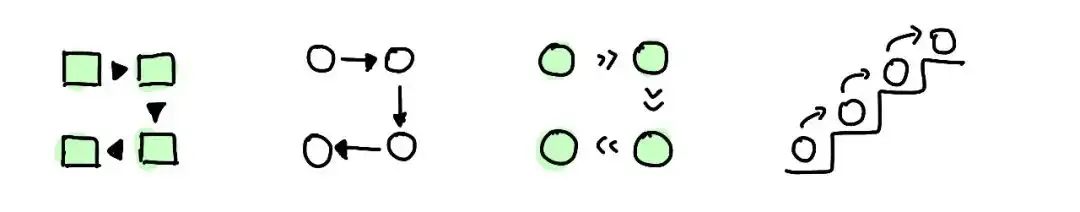

如果确定逻辑是递进关系,那么可以按照下图绘制:

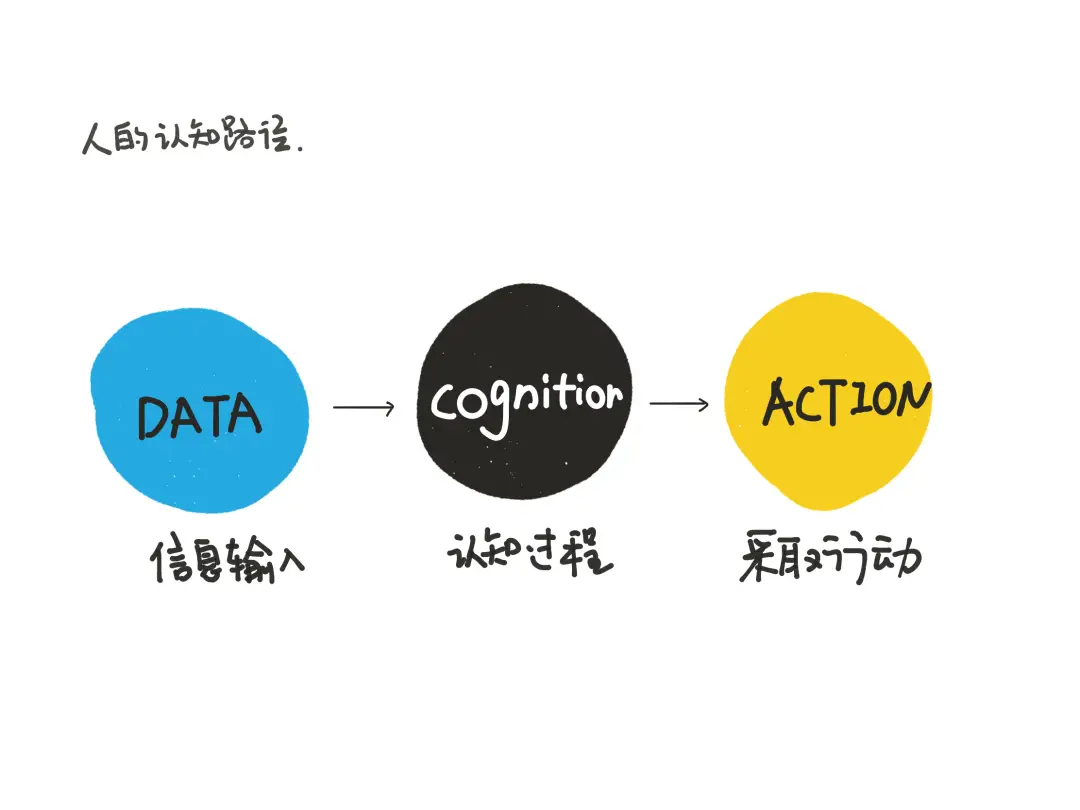

↑ 人的认知路径会经历三个过程,先是信息输入,然后进行认知(分析信息、理解信息),之后采取行动。这个过程层层递进,属于递进关系。

↑ 人的认知路径会经历三个过程,先是信息输入,然后进行认知(分析信息、理解信息),之后采取行动。这个过程层层递进,属于递进关系。

在递进关系里,时间先后是比较频繁出现的一类。

最经典的案例就是余光中的《乡愁》,用“小时候”、“长大后”、“后来啊”、“而现在”串联起整首诗歌。

↑ 我们做一个项目全流程中的情绪演变路径:刚开始觉得没问题,然后开始焦虑,到中途的时候感觉自己不行了,接下来柳暗花明,最后终于完成。

↑ 我们做一个项目全流程中的情绪演变路径:刚开始觉得没问题,然后开始焦虑,到中途的时候感觉自己不行了,接下来柳暗花明,最后终于完成。

如果确定它是时间先后的情况,还可以按照下图进行绘制: 03 矩阵关系

03 矩阵关系

这是指将各模块内容通过横纵坐标轴进行区分的一种逻辑关系。

我们可以将两个指标放在一张有横纵坐标轴的图上,线的两边分别代表该指标的两个极端。

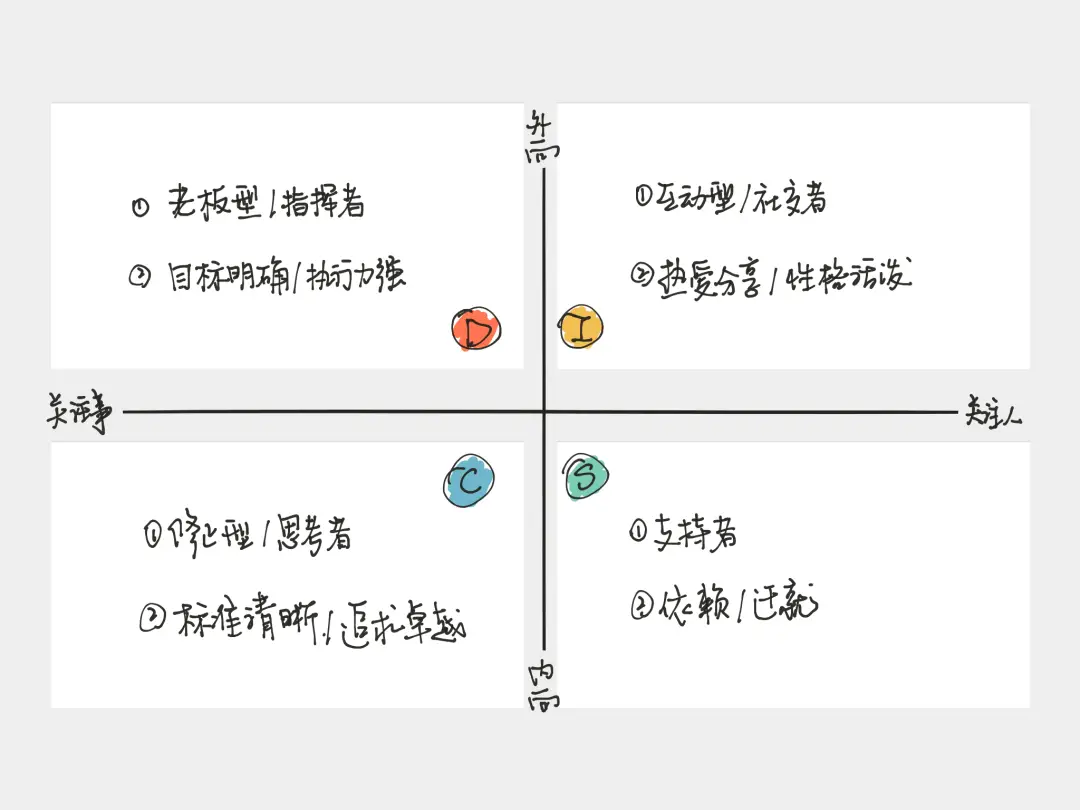

这种模式其实我们可以在很多方法论工具上看到,比如 DISC ,它就可以按照“关注事-关注人”“外向-内向”,将性格分为不同的类型。 如果确定逻辑是矩阵关系,那么可以按照下图绘制:

如果确定逻辑是矩阵关系,那么可以按照下图绘制: 04 总分关系

04 总分关系

这是指先说明结论或一个大类,然后说明论点或小类的逻辑关系。

先对内容进行总结说明,再分别从不同方向展开。这是我们小学学作文时,最经常用到的表达方式。

同时,它也基本上是所有图书写作的基本框架。

比如在这本书的第三篇章,我就是先说明四种学习方法,然后再展开每一种方法,这就用到了总分式的结构。

如果确定逻辑是总分关系,那么可以按照下图绘制: 常见的占比关系也算广义上的总分关系,它其实就是把总的拆分为多个板块,然后具体介绍每个板块的情况。

常见的占比关系也算广义上的总分关系,它其实就是把总的拆分为多个板块,然后具体介绍每个板块的情况。

↑ 标准普尔推荐的家庭资产比例分布:10%要花的钱,20%保命的钱,40%保值升值的钱,30%生钱的钱。这其实也是总分关系。

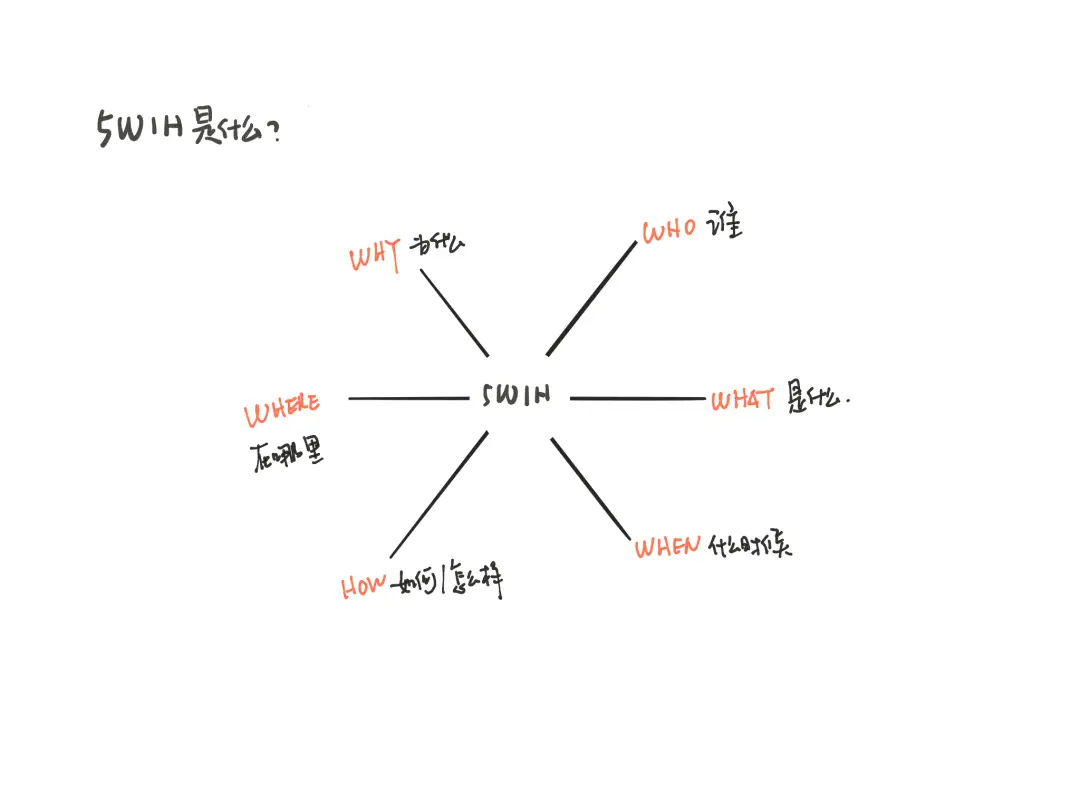

↑ 标准普尔推荐的家庭资产比例分布:10%要花的钱,20%保命的钱,40%保值升值的钱,30%生钱的钱。这其实也是总分关系。 ↑ 5W1H:Why(为什么)、Who(谁)、What(是什么)、When(什么时候)、Where(在哪里)、 How(如何/怎么样)。将 5W1H 分解出来,也是总分关系。

↑ 5W1H:Why(为什么)、Who(谁)、What(是什么)、When(什么时候)、Where(在哪里)、 How(如何/怎么样)。将 5W1H 分解出来,也是总分关系。

05 维恩关系

这是表达两个或多个主体存在交集的一种逻辑关系。

比如你喜欢吃川菜和粤菜,我喜欢吃鲁菜和川菜,那么我们的交集就是川菜。

它的呈现形式我们都不陌生,例如下面张图:

↑“我们如何才能做成一件事”,而它必须是规范(我们做事的限制因素)、意向(我们的意愿)和材料(能力和资源)都满足的情况,才能真正成功。这张图展示的就是这种交集状态。

↑“我们如何才能做成一件事”,而它必须是规范(我们做事的限制因素)、意向(我们的意愿)和材料(能力和资源)都满足的情况,才能真正成功。这张图展示的就是这种交集状态。

如果确定逻辑是维恩关系,那么可以按照下图绘制: 06 对比关系

06 对比关系

这是指将两个或多个内容进行对比的关系。

通过对比,我们可以发现差距、不足或改变的思路。

比如下面这张图:

↑ 在不进行工作拆分的情况下,事情不知道如何下手;而进行拆分后,就更容易找到突破口。这就是前后对比。

↑ 在不进行工作拆分的情况下,事情不知道如何下手;而进行拆分后,就更容易找到突破口。这就是前后对比。

如果对比的主体较多、对比的指标也多,那么我们可以考虑用表格的形式展开。

比如:

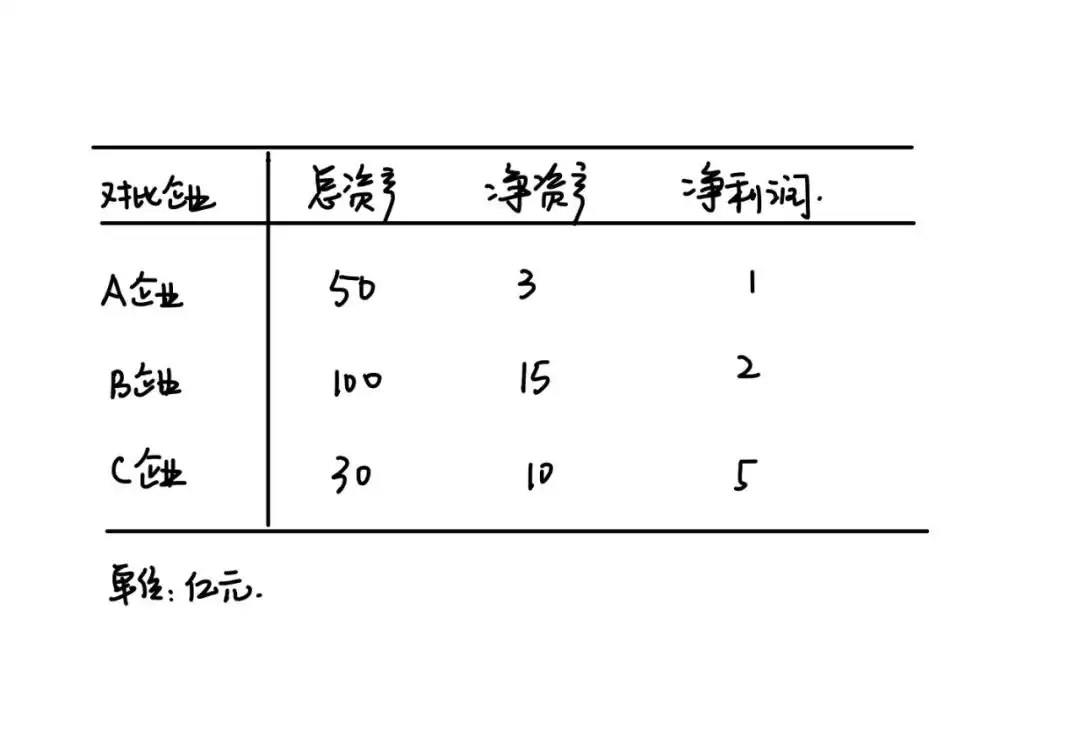

↑ 对比ABC三家企业在总资产、净资产和净利润上的差异,用表格呈现更方便。

↑ 对比ABC三家企业在总资产、净资产和净利润上的差异,用表格呈现更方便。

如果确定逻辑是对比关系,那么可以按照下图绘制: 07 因果关系

07 因果关系

这是指一个事件(即“因”)和第二个事件(即“果”)之间的作用关系的逻辑关系,其中后一事件被认为是前一事件的结果。

一般来说,“因”在时间上肯定是在“果”之前,但是并不一定时间在前就一定是“因”。

举个例子,一个员工今天上午吃了饭,然后递交了辞职信,我们肯定不能说“这顿饭”就是他辞职的原因。

更可能的原因是,在之前的一段工作经历里,他不满于工资,工作的内容也不是他想要的。

如果确定逻辑是因果关系,那么可以按照下图绘制: 08 层级关系

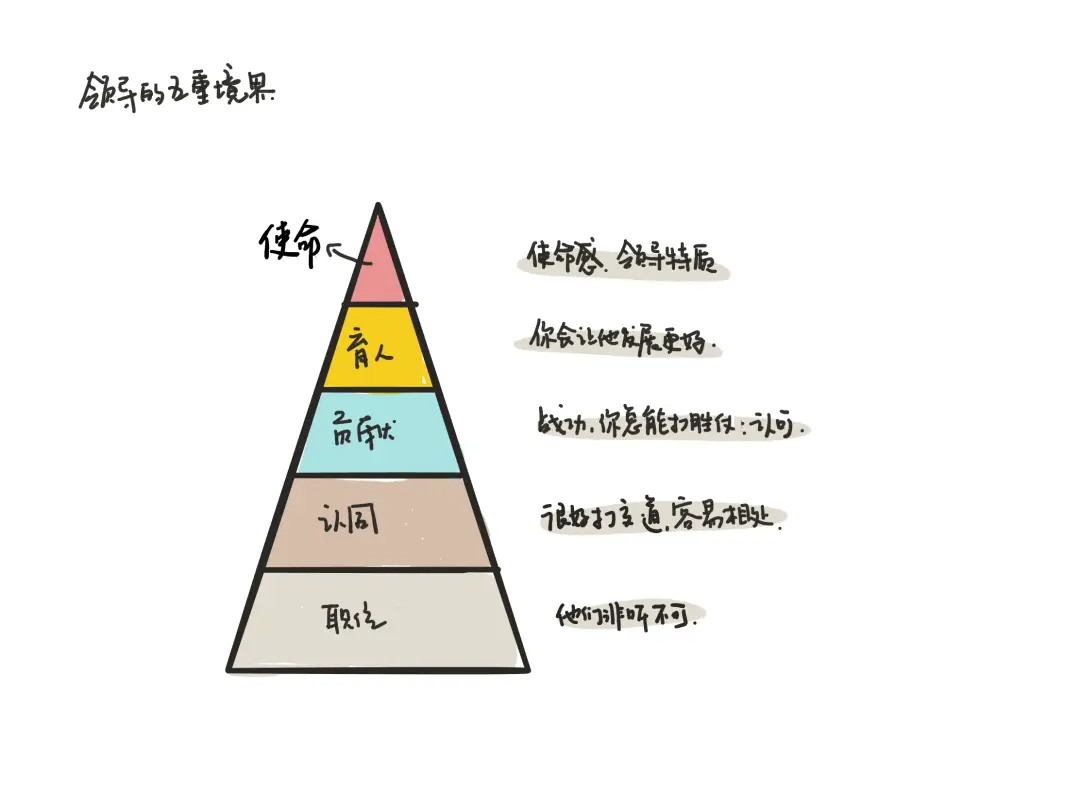

08 层级关系

这是指按照一定层级说明每个阶段重点的逻辑关系。

比如我们比较熟悉的是“马斯洛需求层次”,它将我们的需求分为了:生理、安全、归属、尊重和自我实现。

越往上走,层次越高。

↑ 领导的五重境界:靠职位、靠认同、靠贡献、靠育人、靠使命。这是层级关系,越往上走,境界越高,领导效果越好。

↑ 领导的五重境界:靠职位、靠认同、靠贡献、靠育人、靠使命。这是层级关系,越往上走,境界越高,领导效果越好。

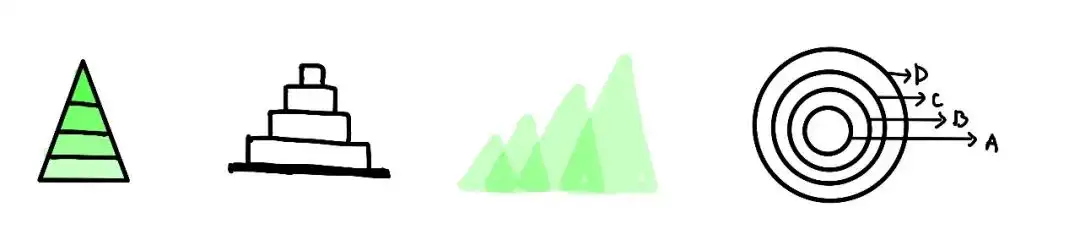

如果确定逻辑是层级关系,那么可以按照下图绘制:

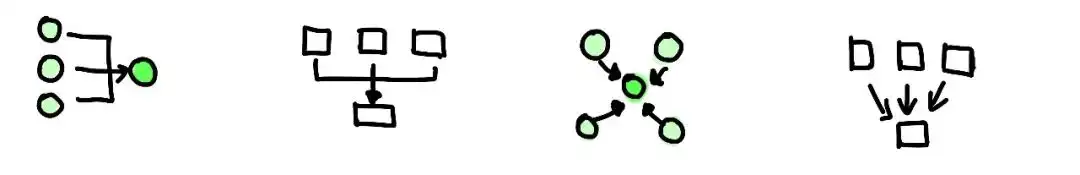

09 归纳关系

这是指先说分论点或子类别,再说结论或大类别的逻辑关系。它跟总分关系是相反的过程。比如有些书的结构是先说一个个个案,然后归纳出他们的共通点。

↑ 归纳ABC三人的阅读习惯,得出他们有一个共通点,即会花时间消化内容。

↑ 归纳ABC三人的阅读习惯,得出他们有一个共通点,即会花时间消化内容。

如果确定逻辑是归纳关系,那么可以按照下图绘制: 10 循环关系

10 循环关系

这是指形成闭环的逻辑关系。比如:开早会→上班→开晚会→第二天又开早会。

↑ PDCA:做计划(Plan)→执行(Do)→检查(Check)→复盘(Action)→做下一次的计划(Plan)……

↑ PDCA:做计划(Plan)→执行(Do)→检查(Check)→复盘(Action)→做下一次的计划(Plan)……

如果确定逻辑是循环关系,那么可以按照下图绘制:

全部 0条评论